古文書の解読を通して歴史を学ぶ学園都市大学古文書研究会

学園都市大学古文書研究会 片倉の住吉神社の算額

東京都八王子市 片倉の住吉神社の算額

<『片倉・住吉神社』の社殿

<『片倉・住吉神社』の社殿所在:東京都八王子市片倉町2475

(JR横浜線 片倉駅 徒歩7分)

社殿の右上に小さく額が写って見えます。

これを拡大したのが、下の写真です。

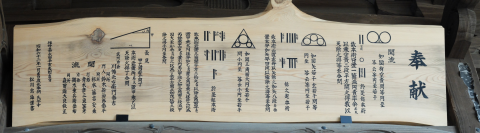

数学の図・問題・解答が書かれています。

▲片倉・住吉神社の『算額』

『住吉神社の算額』について

算額奉納者は、川幡元右衛門泰吉(片倉)筆頭に、

門弟、鈴木新次郎泰平(片倉)・杉本藤吉安乗(片倉)・青木彦三郎纂考(打越)・

綱木重兵衛金布(片倉)・森田○大良扶正(片倉)の6人の名が、

2頁の算額の文末に書かれています。片倉周辺在住の人々です。

奉納の年月は「維時嘉永四辛亥夷則吉日」とあり、

嘉永四辛亥=1851年、夷則=陰暦七月、ペリー来航=1853年の2年前です。

続いて「昭和六十二年一月吉日修元奉納 氏子中」とあり、実物の風雪劣化の為に、

1987年に氏子の方々が複製を2枚作り、実物と1枚の複製を『八王子市郷土資料館』に暗室保存し、

もう1枚の額が住吉神社にかけられ、私達はその内容を知ることができます。

『算額(さんがく)』とは?

江戸中期に、数学の問題や解答、数学塾の師弟の名簿を絵馬や額に書きつけて、

神社・仏閣に奉納した人がいました。これを、『算額』と呼びます。

算額奉納は流行して明治初期まで続きました。

おそらく、自分の研究や、学んだ数学の問題を書いて、

今後も向上していくことを祈念したのでしょう。

そのうち、問題や難問を発表し、又、解答を返答する者もでました。

算額は全国で9百枚程見つかっています。

『関流(せきりゅう)』とは?

八王子市片倉住吉神社の算額には、冒頭に『関流』と書かれています。

『関流』とは、関孝和(せきたかず・1635年か1643年~1708年)を、

「算聖」として尊崇した和算(わさん)の学統です。

関孝和は、『発微算法(はつびさんぽう)』(1674年)を著し、

傍書法(ぼうしょほう)=天竄術(てんざんじゅつ)という紙上に書く代数計算法を発明し、

高等数学への道を開きました。建部賢明(たけべかたあきら)16歳と

建部賢弘(たけべかたひろ・1664年~1739年)13歳の優秀な兄弟が入門し、

師匠の研究成果を体系化して後世に伝えました。関を尊崇する和算家たちは『関流』を名乗り、

山路主住(やまじぬしずみ・1704年~1733年)が剣術の流派の免許制度から

関流の五段階免許制度を考案し、日本の数学の正統流派を主張しました。

関流では、最高位を「関流宗統◯伝」と呼び、宗統一伝=荒木村英(むらひで)、

宗統二伝=松永良弼(よしすけ)、宗統三伝=山路主住、宗統四伝・安島直円(あじまなおのぶ)、

宗統五伝・日下誠(くさかまこと)、宗統六伝・内田五観(いつみ・1805年~1882年)まで続きます。

江戸初期は、大阪・京都が数学の中心でしたが、関孝和以降、江戸の関流が主流になり、

和算は代数学・解析学・幾何学において、高度な発展を遂げていきました。

明治5年学制で西洋数学の導入が為され、和算は終わっていくのですが、

日本数学会の最高の賞が「日本数学会賞関孝和賞」、若手数学者の顕彰の

「日本数学会賞建部賢弘賞」に、関・建部の名が残っています。

どのような問題が記載されているのでしょうか?

この問題を当古文書研究会の吉田代表が解析しました。

詳細は『住吉神社算額』をご参照ください。

算額奉納者は、川幡元右衛門泰吉(片倉)筆頭に、

門弟、鈴木新次郎泰平(片倉)・杉本藤吉安乗(片倉)・青木彦三郎纂考(打越)・

綱木重兵衛金布(片倉)・森田○大良扶正(片倉)の6人の名が、

2頁の算額の文末に書かれています。片倉周辺在住の人々です。

奉納の年月は「維時嘉永四辛亥夷則吉日」とあり、

嘉永四辛亥=1851年、夷則=陰暦七月、ペリー来航=1853年の2年前です。

続いて「昭和六十二年一月吉日修元奉納 氏子中」とあり、実物の風雪劣化の為に、

1987年に氏子の方々が複製を2枚作り、実物と1枚の複製を『八王子市郷土資料館』に暗室保存し、

もう1枚の額が住吉神社にかけられ、私達はその内容を知ることができます。

『算額(さんがく)』とは?

江戸中期に、数学の問題や解答、数学塾の師弟の名簿を絵馬や額に書きつけて、

神社・仏閣に奉納した人がいました。これを、『算額』と呼びます。

算額奉納は流行して明治初期まで続きました。

おそらく、自分の研究や、学んだ数学の問題を書いて、

今後も向上していくことを祈念したのでしょう。

そのうち、問題や難問を発表し、又、解答を返答する者もでました。

算額は全国で9百枚程見つかっています。

『関流(せきりゅう)』とは?

八王子市片倉住吉神社の算額には、冒頭に『関流』と書かれています。

『関流』とは、関孝和(せきたかず・1635年か1643年~1708年)を、

「算聖」として尊崇した和算(わさん)の学統です。

関孝和は、『発微算法(はつびさんぽう)』(1674年)を著し、

傍書法(ぼうしょほう)=天竄術(てんざんじゅつ)という紙上に書く代数計算法を発明し、

高等数学への道を開きました。建部賢明(たけべかたあきら)16歳と

建部賢弘(たけべかたひろ・1664年~1739年)13歳の優秀な兄弟が入門し、

師匠の研究成果を体系化して後世に伝えました。関を尊崇する和算家たちは『関流』を名乗り、

山路主住(やまじぬしずみ・1704年~1733年)が剣術の流派の免許制度から

関流の五段階免許制度を考案し、日本の数学の正統流派を主張しました。

関流では、最高位を「関流宗統◯伝」と呼び、宗統一伝=荒木村英(むらひで)、

宗統二伝=松永良弼(よしすけ)、宗統三伝=山路主住、宗統四伝・安島直円(あじまなおのぶ)、

宗統五伝・日下誠(くさかまこと)、宗統六伝・内田五観(いつみ・1805年~1882年)まで続きます。

江戸初期は、大阪・京都が数学の中心でしたが、関孝和以降、江戸の関流が主流になり、

和算は代数学・解析学・幾何学において、高度な発展を遂げていきました。

明治5年学制で西洋数学の導入が為され、和算は終わっていくのですが、

日本数学会の最高の賞が「日本数学会賞関孝和賞」、若手数学者の顕彰の

「日本数学会賞建部賢弘賞」に、関・建部の名が残っています。

どのような問題が記載されているのでしょうか?

この問題を当古文書研究会の吉田代表が解析しました。

詳細は『住吉神社算額』をご参照ください。